花手水とは?意味・作法・楽しみ方|心を清める日本の美しい習わし

梅雨の足音が近づくころ、街角や庭先に色とりどりの紫陽花が咲き始めます。

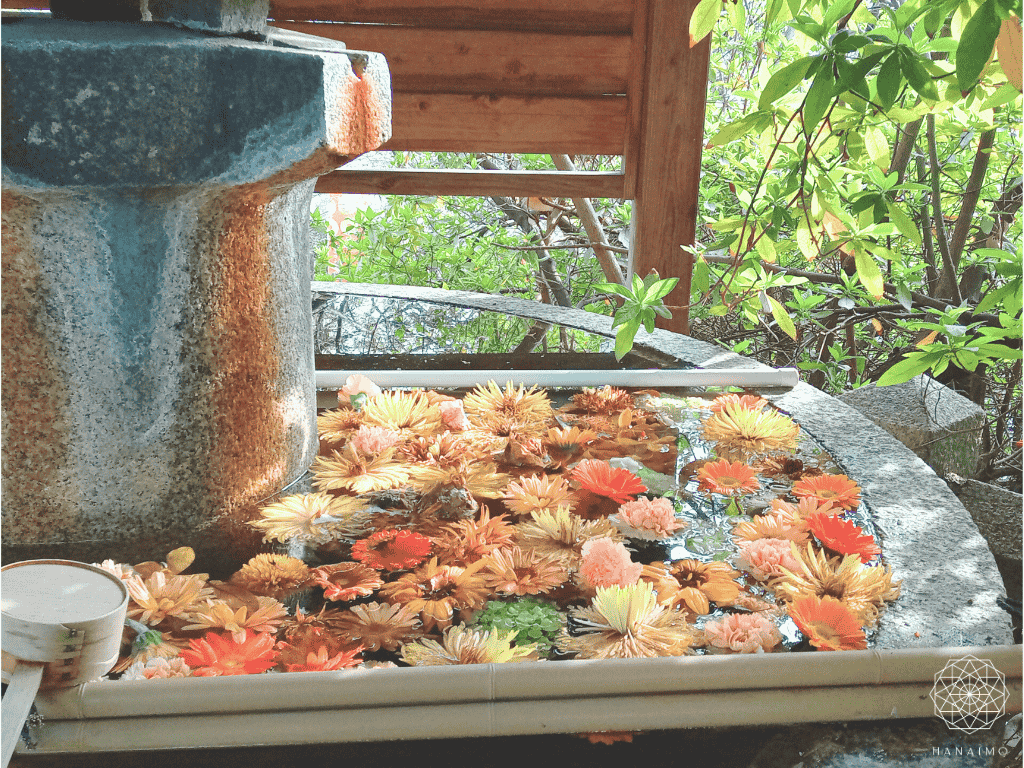

しっとりとした空気に、涼やかに浮かぶ花の彩り──そんな初夏の風景に、心をそっと和ませてくれるのが「花手水(はなちょうず)」です。

神社やお寺の手水舎に季節の花を浮かべて飾るこの文化は、見た人の心をやさしくととのえる、日本ならではの美しい習わし。

この記事では、花手水の意味や歴史、訪れてみたい全国の名所、そしてご自宅での楽しみ方まで、丁寧にご紹介します。

紫陽花の似合うこの季節、あなたの日常にも一輪の花を浮かべてみませんか?

この記事の執筆者

Hanaimo(花以想)店主

Hanaimo(花以想)店主

目次

花手水とは?|名前の由来と意味

「花手水(はなちょうず)」とは、神社やお寺にある手水舎(ちょうずや)に、花々を浮かべて美しく飾ったものです。「手水」は、参拝前に手や口を清めるための儀式で、「花手水」はその手水に季節の花を添えることで、より華やかに、また心を落ち着ける場として親しまれています。

近年では、SNSをきっかけに全国に広まり、観光地や個人の庭、さらには自宅の玄関先などでも見られるようになりました。目で楽しみ、心を和ませる新たな花のスタイルです。

花手水の歴史|神社仏閣から広がった美学

水に花を浮かべるという行為は、古来より人々の暮らしや祈りの中に息づいてきました。

「花手水(はなちょうず)」の文化もまた、単なる装飾ではなく、日本人の美意識や心づかいが織り込まれた静かな風習です。

もともと「手水(ちょうず)」とは、神社仏閣で身を清めるための儀式的な所作。参拝の前に、心身をととのえるために手や口を水で清めるこの行為は、神聖な場にふさわしい気持ちで向き合うための準備でもありました。

その手水に、季節の花を浮かべるようになったのは、比較的近年のこととされています。とくに知られているのは、京都・長岡京市にある「柳谷観音 楊谷寺(やなぎだにかんのん ようこくじ)」の取り組みです。2017年頃から、参拝者へのおもてなしの心を込めて、四季折々の草花をあしらった花手水を始めたところ、その美しさがSNSなどで話題に。やがて「癒し」や「静けさ」を求める人々の共感を呼び、全国の神社仏閣へと広がっていきました。

また、2020年以降の感染症拡大を受けて、柄杓の共有を避ける動きが広まり、手を実際に洗うのではなく「見て心を清める」新しい手水のかたちとしても注目されるようになりました。

花手水は、ただ美しいだけでなく、「祈り」と「もてなし」が重なる日本の文化の延長線上にあります。水に映る花の姿に、静かに心を重ねる――。そんな所作の中に、日本人が大切にしてきた“見えないものへの敬意”が息づいているのです。

花手水の作法|見るだけでなく、心を添える体験

花手水は、手や口を清めるという本来の「手水(ちょうず)」の役割から離れ、“目で清める”新しいかたちの所作として親しまれています。

だからこそ大切なのは、ただ鑑賞するだけでなく、花と水に向き合う「心のあり方」。静かに、丁寧に、花手水に出会うひとときを大切にしてみてください。

以下に、花手水を楽しむ際の基本的なマナーと心づかいをまとめました。

手を触れず、そっと目で味わう

花手水は観賞用です。手水のように手を洗ったり、花に触れたりするものではありません。水面に浮かぶ花々の彩りや、陽の光に揺れる影を、静かに目で追うだけでも、心が整うような気持ちになるでしょう。

撮影は思いやりをもって

SNS映えする美しさに、思わず写真を撮りたくなるのも自然なこと。ただし、混雑している場所では譲り合いを忘れずに。ほかの方の鑑賞の時間を邪魔しないように、撮影は短時間で、静かに行いましょう。

立ち止まり、ひと呼吸

花手水は、「立ち止まること」に意味があります。せわしない日常の中で、ふと立ち止まり、花と水の静けさに身をゆだねる時間。見つめるだけで、心がふわりとほどけていくような不思議な安らぎがあります。

花手水が楽しめる名所5選|心をととのえる、全国の美しい花手水スポット

四季の花をたたえ、水面にそっと浮かべた「花手水」は、見る人の心をやさしく整えてくれます。

ここでは、訪れるだけで季節の彩りと静けさを味わえる、全国の花手水の名所を5つご紹介いたします。

1. 太宰府天満宮(福岡県太宰府市)

学問の神様・菅原道真公を祀る、全国的に有名な神社。境内の複数箇所に花手水が施されており、梅や紫陽花、菊など、季節ごとの彩りが楽しめます。

伝統ある神社の厳かな空気の中に、やわらかな花の表情が溶け込み、参拝者の心を静かにととのえてくれます。

2. 柳谷観音 楊谷寺(京都府長岡京市)

花手水の先駆けとして知られる名所。寺の随所に季節の草花を浮かべた手水鉢があり、参拝のたびに異なる風情に出会えます。

特に梅雨時期の紫陽花の花手水は人気が高く、撮影スポットとしても多くの人が訪れます。

3. 雨引観音(茨城県桜川市)

関東屈指のあじさい寺としても知られる名刹。池や手水鉢には蓮や紫陽花が浮かび、静謐な空気の中に幻想的な景色が広がります。

安産・子育てのご利益があり、家族連れでの参拝にもおすすめの場所です。

4. 長谷寺(神奈川県鎌倉市)

鎌倉を代表する花の寺。手水舎に彩られた花手水のほか、境内のあちこちで季節の植物が楽しめます。

特に6月の紫陽花シーズンは圧巻で、参道から境内まで、雨に濡れた花々の美しさが際立ちます。

5. 高山寺(岐阜県高山市)

山深い静かな寺院に佇む、隠れた花手水の名所。春には山野草、夏には紫陽花や百日紅など、地域の自然に寄り添った草花が用いられています。

観光地としてにぎわう高山の中にありながら、ひとときの静けさと安らぎに出会える場所です。

自宅で楽しむ花手水|簡単な楽しみ方

花手水は、特別な場所だけでなく、おうちでも手軽に楽しむことができます。玄関先やベランダに置けば、ふとした瞬間に心がほどけるような癒しの空間が生まれます。ここでは、ご家庭で簡単に取り入れられる花手水のつくり方を、丁寧にご紹介します。

① 用意するもの

- 器:浅めのボウルやガラス鉢、陶器、石の鉢など。水を張れるものであれば、お皿状のものでもOKです。透明なガラス製は、花と水のコントラストが際立ち、美しく仕上がります。

- 花材:季節の切り花や庭の草花など。1~2種類でも十分。花首がしっかりしていて、水に浮かびやすいもの(バラ、ガーベラ、マリーゴールド、トルコキキョウなど)がおすすめです。

- 清潔な水:水道水でも大丈夫ですが、カルキが気になる場合は一度沸かして冷ましたものや浄水を使うとより繊細な印象に。

- (お好みで)葉や実物、花びら、小石などのアクセント素材も◎

② 花の下準備

- 茎は不要なので、花首から1~2cm下でカットします。

- 花粉が落ちやすい花(ユリなど)は、花粉を取り除いておくと清潔さを保てます。

- いくつかの花材を大きさ・色・形でグルーピングしておくと、後の配置がスムーズになります。

③ 器に水を張る

- 器の深さの7〜8分目程度まで水を入れます。深すぎると花が沈んでしまい、浅すぎると浮かびません。

- 水面が静かであるほど、花の輪郭が美しく映えます。

④ 花を浮かべる

- 大きな花から順にそっと浮かべていきます。

- 次に中くらいの花、最後に小花やグリーンで隙間を埋めると、自然な立体感が生まれます。

- 花びらが重ならないように、間に少し余白をつくるのが美しく見せるコツです。

⑤ 飾る場所とお手入れ

香りが強い花を使う場合は、玄関や洗面所など空気の流れる場所に置くと心地よく感じられます。

直射日光を避けた風通しの良い場所に置くと、花もちがよくなります。

毎日水を入れ替え、しおれた花はすぐに取り除くことで、清潔さと美しさが長持ちします。

まとめ|花手水で日常に心の潤いを

花手水は、日本人の美意識と自然への敬意が感じられる素敵な文化です。神社やお寺で出会う花手水はもちろん、自宅で気軽に楽しむこともできます。

日常の中で、ふと立ち止まる時間をつくる。

そのきっかけとして、花手水を取り入れてみてはいかがでしょうか?

この記事の監修者

フラワーギフト専門店 Hanaimo 店主 鈴木咲子

インテリア系専門学校に進学後、進路転向し花の世界に。ドイツ人マイスターフローリストに師事。2000年に渡独、アルザス地区の生花店に勤務し帰国後、2002年 フラワーギフト通販サイトHanaimo開業。趣味は読書、文学に登場する植物を見つけること。高じて『花以想の記』を執筆中。2024年 5月号『群像』(講談社)に随筆掲載。一般社団法人日本礼儀作法マナー協会 講師資格。

メッセージ・手紙 例文集

お花を贈るならHanaimoへ